アルフレッド・ブレンデルが紡ぐ名曲の深淵:知的探求と抑制された情感の饗宴

アルフレッド・ブレンデルが演奏・録音において特に高い評価を得ている代表的な作品・楽曲について解説します。彼は古典派からロマン派まで多岐にわたるレパートリーを手掛け、その解釈は緻密な構造分析と抑制の効いた情感が融合したもので知られています。本稿では、ベートーヴェン、シューベルト、モーツァルト、リスト、ハイドンという五大作曲家を中心にセクションを分け、それぞれの聴きどころや背景、ブレンデル独自の演奏スタイルの特徴を詳述します。

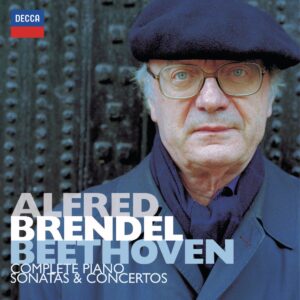

1. ベートーヴェン(Ludwig van Beethoven)

ブレンデルはキャリアを通じてベートーヴェン作品の解釈に深く切り込み、その録音は世界中の批評家から「知的探求の極致」と評されています。

1.1 ピアノ・ソナタ全集(特に後期ソナタ群)

ブレンデルのベートーヴェン・ソナタ全集録音は、華美な装飾を避け、楽曲構造を明晰に浮かび上がらせる演奏が最大の持ち味です。特に後期ソナタ(作品109、110、111)では、内声部の豊かなハーモニーを緻密に描き出し、極度に抑制されたテンポ操作によって楽曲の深層にある精神性が鮮やかに浮かび上がります。作品111(ハ短調ソナタ)第2楽章の瞑想的な冒頭では、静寂を徹底して強調し、聴き手に「楽譜に込められた内面の葛藤」を追体験させるような表現が施されています。

1.2 ディアベリ変奏曲(作品120)

ディアベリ変奏曲におけるブレンデルの演奏は、「聴くたびに新たな発見をもたらす探究的な解釈」として長年最高峰とされてきました。33の変奏を通じて、主題が変奏を通じて熟成・深化していく様子を鮮烈に提示し、終曲における壮大なクライマックスへの筋道が論理的かつ感情的に納得できる構築美を示します。

1.3 ピアノ協奏曲全集(第1番~第5番)

シモン・ラトルとウィーン・フィルとの共演によるベートーヴェン〈ピアノ協奏曲第1番~第5番〉全集録音では、ブレンデルの「知的に引き締まったソロ・パート」と、ラトル指揮の「洗練されたオーケストラ・サウンド」が見事に融合しています。特に第1番ハ長調第1楽章では、ブレンデル自身が書き下ろしたカデンツァを使用し、古典的形式への敬意を保ちながらも柔軟な即興性を示し、多くの聴衆から「新鮮で意外性に富む演奏」と称賛されました。また、第4番では静謐な序奏から主題へと移行する繊細な表現が特徴的で、オーケストラ伴奏との対話性を生かしながら「ピアノ声部の独立性とアンサンブル感」を両立させています。

2. シューベルト(Franz Schubert)

シューベルトのピアノ作品に関して、ブレンデルは「抒情性と構造的完成度の両立」を理想とし、その解釈は多くのリスナーから「シューベルトの真価を再定義するもの」と評価されています。

2.1 ピアノ・ソナタ 第B♭長調 D.960

シューベルト晩年の代表作であるソナタD.960において、ブレンデルは「壮大な構築感」と「厳格な知的統制」のバランスを追求し、層を成す内声部と旋律線を立体的に浮かび上がらせます。第1楽章では、冒頭の穏やかなアルペジオを「遥かなる郷愁」として表現し、その後に展開されるドラマチックな展開を「冷静かつ詩的」に描き切ることで、聴き手に深い余韻を残します。

2.2 インプロンプチュ集(作品899, 935など)

インプロンプチュ全集では、ブレンデルは「楽譜上に示された旋律とハーモニーの隅々までを尊重しながら、一瞬の感情を凝縮させた表現」を示しています。たとえば作品935では、緊張感に満ちたパッセージを過度な装飾なしに引き締めた演奏により、「シューベルト的叙情と構造の対比」が巧みに浮き彫りになります。

3. モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart)

ブレンデルはモーツァルト解釈において「古典派ピアノの透明感とアンサンブル感」を両立させる数少ないピアニストと評価され、そのアプローチは「音楽の呼吸や対話性」を重視したものです。

3.1 ピアノ・ソナタ/室内楽的楽想

モーツァルト〈ピアノ・ソナタ〉K.533/494では、ブレンデルは第一楽章のカノン的動機の入りを「あたかも別々の楽器が会話しているかのように」再現し、旋律線のクリアな浮き立ちを重視しました。続く第二楽章では、余計な装飾を排しつつ自然体の歌わせ方を追求することで、「安らぎと柔らかさが同居する静謐な演奏世界」が生まれています。また、ライブ録音のAマイナー・ロンドでは、ブレンデルの「スタイリッシュな洞察と劇的な盛り上げ方」が過去録音を超える評価を獲得し、多くの批評家から「即興性を感じさせる演奏」と称されました。

3.2 ピアノ協奏曲全集(フィリップス盤)

フィリップス盤によるモーツァルト〈ピアノ協奏曲〉全集録音は、ブレンデル自身がステレオ時代の録音技術を生かしつつ、「オーケストラとの対話を自然体の会話として捉える」演奏で知られています。とりわけ協奏曲第15番では、「ピンと張り詰めた明晰さ」と「滑らかなフレージング」が聴きどころであり、多くのリスナーから「現代的な照明を得た古典的解釈」として賞賛されました。

4. リスト(Franz Liszt)

リスト演奏において、ブレンデルは特に後期作品への洞察力を評価されており、「技巧的表現と精神的深みの両立」を目指したアプローチが高く評価されます。

4.1 リスト後期ソナタ(例:「ソナタ ロ短調」など)

ブレンデルのリスト「ソナタ ロ短調」演奏では、構造的な対位法を明晰に紡ぎ出す一方で、「深遠な詩情」を冷静に描き、リスト後期の音響的実験に肉薄したアプローチが高く評価されました。彼の演奏では、「楽譜上に隠された和声革新」が浮き彫りになり、単なる技巧曲の域を超えた文学的かつ哲学的な深みが表出しています。

4.2 初期・中期作品へのアプローチ

初期の「愛の夢 第3番」や「マゼッパ」などにおいても、ブレンデルは「濃密なロマン派的感情」を抑制し、楽曲の構造的な対位法を前面に出す手法をとりました。これにより、装飾的パッセージの裏に潜むリスト独自の和声革新が明確に浮かび上がり、「単なる技巧曲以上の文学性」を感じさせる演奏となっています。

5. ハイドン(Joseph Haydn)

ハイドンに関しては、ブレンデルはソナタ演奏の中でも〈Hob. XVI:49(変ホ長調)〉に特別な思い入れを持ち、その「伝統的かつ誠実なアプローチ」が多くの聴衆から称賛されています。

5.1 ソナタ Hob. XVI:49(変ホ長調、いわゆる「ひよこ」ソナタ)

ブレンデルのHob. XVI:49演奏は、「プリズムのようにクリスプなタッチ」が特徴であり、ハイドン特有の機知に富んだ動機展開を端正かつ明晰に描き切る点が高く評価されています。第二楽章のアダージョ・カンタービレにおいては、「詩的な旋律」をしなやかに歌わせつつも、内声部の対位法的要素を浮き彫りにし、「室内楽的対話構造」を感じさせる演奏が実現されています。

5.2 その他ハイドン作品へのアプローチ

ブレンデルはキャリア初期からハイドンの鍵盤作品を研究しており、その結果として「当時のフォルテピアノ事情を想像した上での解釈」を実践し、質実剛健で機知に富むアプローチが後進のピアニストにも多大な影響を与えています。

以上のように、アルフレッド・ブレンデルの演奏は単なる技巧披露にとどまらず、作曲家の意図や楽曲構造への深い洞察に基づく「知的探求」と「抑制された情感」の融合が大きな魅力です。これらの録音・演奏を通じて、古典派・ロマン派の名曲に新たな光を当てたブレンデルの世界に、ぜひ触れてみてください。

参考文献

エバープレイの中古レコード通販ショップ

エバープレイでは中古レコードのオンライン販売を行っておりますので是非一度ご覧ください。

https://everplay.base.shop/

また、レコードの宅配買取も行っております。

ダンボールにレコードを詰めて宅配業者を待つだけで簡単にレコードが売れちゃいます。

是非ご利用ください。

https://everplay.jp/delivery