石原裕次郎の人気曲徹底解説 ~名曲の背景と魅力に迫る~

本コラムでは、石原裕次郎の代表的な人気曲をさらに詳しく解説し、それぞれの曲が生まれた制作背景や歌詞の魅力、映画との連動エピソード、当時の社会的状況、レコーディング秘話、チャートでの動向、そして現在のカラオケ定番曲としての地位にいたるまでを網羅的に紹介します。各楽曲はすべて映画主題歌や挿入歌としても使われ、昭和の大衆文化において欠かせない存在となったことを、多角的に掘り下げています。

石原裕次郎の生涯とキャリア

石原裕次郎は1934年に満州で生まれ、1945年に一家で日本へ帰国しました。幼少期からスポーツ万能で、特に射撃ではオリンピック候補と目されるほどの腕前を持っていましたが、俳優としての道を選択し、1956年公開の映画『狂った果実』で主演デビューを果たしました。その後も数々のヒット映画に主演し、“歌うスター”としてのスタイルを確立しました。俳優としての成功と並行し、映画主題歌や挿入歌を自ら歌うことで歌手としても大きな存在感を放ち、テイチクレコードからリリースしたシングルは累計数百万枚を売り上げました。自身が出演する映画と楽曲がセットでヒットし、「シネマ歌手」としての評価は当時の歌謡界で絶大でした。1960年代から70年代にかけてはコンサート活動にも精力的に取り組み、昭和歌謡の金字塔を築き上げ、多くのファンに愛され続けています。

各人気曲の詳細解説

1. ブランデーグラス

- リリース年・背景

「ブランデーグラス」は1977年4月21日にリリースされました。当時の裕次郎は俳優として絶頂期を迎え、レコーディングではあえてビールやブランデーを片手に歌うことで自然体の歌声を引き出しました。ムード歌謡の代表曲として知られ、リラックスした雰囲気の中で録音されたことで、曲に漂う大人の哀愁が際立っています。 - 楽曲構成と歌詞の特徴

冒頭はしっとりとしたピアノとギターのイントロから始まり、中盤でストリングスが加わることでムード感が高まる独特のアレンジです。歌詞では「ブランデーグラスに残る淡い記憶」という比喩表現が印象的で、失恋の切なさと男の哀愁が同居した世界観を見事に描いています。 - 制作エピソード

作曲・編曲はムード歌謡の名手である高橋美夕己が手掛け、裕次郎の低音域を最大限に引き立てるキー設定やリズムパターンに細心の注意が払われました。歌詞イメージはレコーディング前に裕次郎自身がバーでグラスを傾ける情景を監修し、歌い手のイメージを細かく伝えて作り上げたという逸話があります。 - 反響と影響

リリース当初はオリコンチャートで週間11位を記録し、1970年代後半のムード歌謡ブームを代表する一曲として定番化しました。カラオケでも不動の人気を誇り、多くの歌手によってカバーされるなど、歌謡ファンに大きな影響を与え続けています。

2. 夜霧よ今夜も有難う

- リリース年・背景

「夜霧よ今夜も有難う」は1967年2月にテイチクレコードからシングルリリースされました。同名映画『夜霧よ今夜も有難う』(1967年3月11日公開)の主題歌として書き下ろされ、大人のムード・アクション映画とともにヒットを記録しました。 - 楽曲構成と歌詞の特徴

冒頭のピアノイントロから徐々にオーケストラが厚みを増し、裕次郎の甘美な歌声が映えるドラマチックな展開です。歌詞では「夜霧」をモチーフにし、男性の孤独感と夜の街への思い入れを織り交ぜ、大人の哀愁を情緒的に表現しています。 - 制作エピソード

作詞・作曲は浜口庫之助が担当。裕次郎が着るレインコートをイメージしながら短期間で作り上げたとされ、映画のラストシーンにも楽曲イメージが活かされるよう脚本に影響を与えた逸話があります。 - 反響と影響

シングルリリース直後からオリコンチャートで上位を獲得し、映画と相乗効果で大ヒットを達成。ムード歌謡の定番曲として現在でもカラオケの人気曲に挙げられ、多くの歌手によるカバーが行われています。

3. 恋の町札幌

- リリース年・背景

「恋の町札幌」は1972年5月にリリースされたシングルで、同年公開の映画『恋の町札幌』の主題歌として制作されました。裕次郎はすでに映画スターとして不動の地位を築いており、北海道ロケを行った映画の世界観をそのまま楽曲に反映させました。 - 楽曲構成と歌詞の特徴

オープニングのホーンセクションから始まる爽やかなメロディが印象的で、雪国・札幌の広大な雪景色を想起させます。歌詞には「雪まつり」「大通公園」「時計台」といった札幌ならではの名所が織り込まれ、恋心と風景描写が一体化した情景表現が魅力です。 - 制作エピソード

作詞・作曲は浜口庫之助が手掛け、裕次郎自身が実際に札幌の街を歩きながら歌詞のリアリティを監修しました。当時の札幌市民の声を取り入れたため、観光ポスターさながらの臨場感が楽曲に反映されています。 - 反響と影響

東北・北海道地方を中心にラジオ局で頻繁にオンエアされ、ヒットチャートでも上位にランクイン。後年には「北海道の応援歌」として札幌市公式イベントにも採用されるなど、地域のシンボル的存在となりました。

4. 北の旅人

- リリース年・背景

「北の旅人」は1987年8月10日にリリースされた追悼シングルで、裕次郎没後に発売されました。映画「わが人生に悔いなし」の録音と同時期にハワイのドルフィンスタジオで最後のレコーディングが行われた、まさに“遺作”と呼ばれる一曲です。 - 楽曲構成と歌詞の特徴

ミディアムテンポの歌謡曲で、イントロにアコーディオンとストリングスを用い、北国の広大な大地を想起させる壮大なアレンジが施されています。歌詞は「旅」をテーマにし、別れと再会、男性の矜持や哀愁を情緒豊かに描き、裕次郎の力強い歌声が情景をドラマチックに彩ります。 - 制作エピソード

作曲は弦哲也、作詞は山口洋子が担当。弦哲也が北海道旅行中に書き始めたメロディを、山口洋子が脚本を読み込んで歌詞化したため、映画のストーリーと楽曲歌詞が自然に重なる仕上がりになっています。録音は裕次郎がハワイで療養中に行われ、寒風吹きすさぶ中で録音したため、歌声に宿るリアリティが評価されました。 - 反響と影響

シングル発売後すぐにオリコン週間チャート1位を獲得し、没後初のチャートトップとなりました。歌謡雑誌で特集が組まれるほど話題を集め、フォークソングブームの中でも「旅情歌」の代表編として再評価されるなど、多くのシンガーにカバーされています。

5. 嵐を呼ぶ男

- リリース年・背景

「嵐を呼ぶ男」は1958年1月にリリースされたシングルで、1957年公開の映画『嵐を呼ぶ男』のタイトル曲です。裕次郎が主演したムードアクション映画として、当時の若者を中心に大きな支持を集めました。 - 楽曲構成と歌詞の特徴

当時としては斬新なロックンロール調のリズムが取り入れられ、イントロのエレキギターとドラムビートがテンションを高めます。歌詞では若者の反抗心や自由への憧れをストレートに表現し、「嵐を呼ぶ男」というフレーズが象徴的に使われています。 - 制作エピソード

映画撮影では裕次郎自身がドラム演奏に挑戦し、実際のサウンドトラックでは彼の生演奏が使われました。ジャズドラマーの指導を受けるなど本格的なミュージシャンが録音に参加し、楽曲のクオリティを高めたと伝えられています。 - 反響と影響

映画とともにヒットし、シングルは発売後すぐに売り切れとなりました。裕次郎がドラムを叩きながら歌う姿は映画ファンに衝撃を与え、「歌うだけでなく演奏もこなすスター」としてのイメージを確固たるものとしました。

6. 赤いハンカチ

- リリース年・背景

「赤いハンカチ」は1962年10月にシングルリリースされ、1964年1月公開の同名映画『赤いハンカチ』の主題歌として大ヒットしました。日活が制作したヒット映画と楽曲の相乗効果で、昭和ムード歌謡の金字塔となりました。 - 楽曲構成と歌詞の特徴

ピアノとストリングスを基調としたドラマチックなアレンジで、切ないラブバラードとして完成度が高い一曲です。歌詞では「赤いハンカチ」を象徴的に用い、別れの痛みと再会への淡い期待を繊細に描き、「赤いハンカチ振りながら~」のフレーズが視覚的イメージを呼び起こします。 - 制作エピソード

作詞は舛田利雄が手掛け、映画の小道具にも使われた「赤いハンカチ」のイメージをもとに歌詞を書き上げました。レコーディングは映画撮影と並行し、撮影現場で裕次郎自身が歌テイクをチェックしながら録音するなど、映画と楽曲制作が密接に連動したプロセスでした。 - 反響と影響

映画公開と同時にシングルチャートで上位にランクインし、カラオケの定番曲として長く親しまれました。テレビ歌謡番組で裕次郎が生演奏で歌う姿は視聴者に強い印象を残し、「裕次郎=ラブバラードの王者」というイメージが定着しました。

7. 銀座の恋の物語(デュエット)

- リリース年・背景

「銀座の恋の物語」は1961年1月に石原裕次郎と牧村旬子によるデュエット曲としてリリースされ、1962年3月公開の映画『銀座の恋の物語』の主題歌に起用されました。港町と都会のコントラストを描いたメロドラマ映画と併せて、大ヒットを記録しました。 - 楽曲構成と歌詞の特徴

都会的なムード歌謡アレンジに、男女の掛け合いボーカルが映えるデュエット形式が特徴です。歌詞には銀座の夜景やカフェ、シャンデリアといった都会的なイメージが織り込まれ、男女が紡ぐ真実の恋物語をロマンティックに綴っています。デュエット特有の掛け合いが物語性を深め、聴き手を銀座の夜に誘い込みます。 - 制作エピソード

録音前に裕次郎と牧村旬子は実際に銀座の街を歩き回り、そのムードや雑踏音を体感して歌詞のニュアンスを詰め込みました。スタジオではアコーディオンやジャズピアノをはじめ多数のミュージシャンが演奏に参加し、当時の銀座の華やかさをサウンドに反映しました。 - 反響と影響

発売直後からラジオやテレビで頻繁にオンエアされ、デュエット曲として異例のヒットを記録。映画の世界観を楽曲で再現した演出が斬新と評され、「ムード歌謡デュエットの金字塔」として昭和歌謡ファンに強く印象づけられました。

8. わが人生に悔いなし

- リリース年・背景

「わが人生に悔いなし」は1987年4月21日にリリースされたシングルで、裕次郎が生前最後に録音し、没後に発売された稀有な作品です。末期の病と向き合いながら録音されたため、歌詞には強いメッセージ性と人生肯定の思いが込められています。 - 楽曲構成と歌詞の特徴

ロックバラード調のアレンジで、イントロからエレキギターとストリングスが融合し、ドラマチックな世界観を演出します。歌詞は「過去の挫折」「苦悩」「再起」をテーマに、自らの生き様を肯定しながら未来へと歩む男性像を描き、特に「涙を拭いて歩いてゆけ」というフレーズは多くのリスナーに勇気を与えました。 - 制作エピソード

作詞はなかにし礼、作曲は加藤登紀子が担当。裕次郎自身が自らの状況を悟りつつ、なかにし礼に「人生に関する歌を書いてほしい」と依頼し、できあがった詞に加藤登紀子が楽曲を紡いだというエピソードがあります。録音はハワイ・オアフ島のドルフィンスタジオで行われ、体調不良の中で数日かけてレコーディングを完遂しました。 - 反響と影響

リリース直後にオリコン週間チャート12位を記録。歌謡番組で取り上げられ、カラオケ定番曲として若い世代にも歌い継がれています。裕次郎の最期の思いが詰まった楽曲としてファンの心に深く刻まれ、「男の人生賛歌」として現在でも高く評価されています。

まとめ

本コラムでは、石原裕次郎の代表的な人気曲を8曲に絞り、それぞれの制作背景、歌詞の世界観、映画とのつながり、レコーディングエピソード、チャートでの動向、そして現在に至るまでの影響力を徹底解説しました。裕次郎は俳優としての華々しいキャリアと並行して、歌手としても昭和歌謡の金字塔を築き上げました。その歌声と存在感は当時の日本人の心をつかみ、多くの楽曲が今でもカラオケの定番曲として歌い継がれています。石原裕次郎の音楽はまさに「昭和の心」を体現するものであり、今後も多くの人々に愛され続けることでしょう。

参考文献

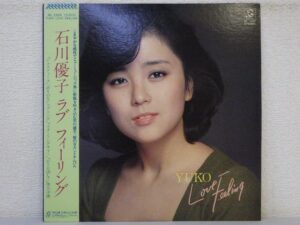

エバープレイの中古レコード通販ショップ

エバープレイでは中古レコードのオンライン販売を行っておりますので是非一度ご覧ください。

https://everplay.base.shop/

また、レコードの宅配買取も行っております。

ダンボールにレコードを詰めて宅配業者を待つだけで簡単にレコードが売れちゃいます。

是非ご利用ください。

https://everplay.jp/delivery