中世からルネサンスまでを彩る宗教音楽・モテットの魅力と名演レコード徹底解説

モテットとは何か?

モテット(Motet)は、中世からルネサンス、バロック時代にかけてヨーロッパで発展した宗教音楽の形式の一つです。主にラテン語の宗教的な歌詞を用いた多声音楽で、教会の礼拝や宗教的な行事の際に歌われました。その成立は12世紀頃とされ、音楽史における多声音楽の発展において非常に重要な位置を占めています。

モテットという言葉はフランス語の“mot”(言葉)に由来し、歌詞への重視を示唆しています。当初はグレゴリオ聖歌に多声音を加えたものが多かったのですが、時代とともに独立した多声音楽として確立され、特にルネサンス期にかけてはポリフォニー(多声部)が洗練されました。

モテットの歴史的背景

モテットの誕生は中世末期に遡ります。12世紀から13世紀にかけてパリのノートルダム大聖堂を中心に発展した音楽様式、ノートルダム楽派の影響を受け、モテットの形式が確立されました。この時期のモテットは、先行してあったグレゴリオ聖歌の旋律を基に、多声部の上に異なる歌詞を重ねるといった複雑な構造を持つものが多かったのが特徴です。

ルネサンス期になると、特に15世紀から16世紀にかけて、多声ポリフォニーが最も華やかに花開きます。ジョスカン・デ・プレやジョヴァンニ・ピエルルイジ・ダ・パレストリーナなどの作曲家が活躍し、彼らのモテットは柔らかな和声と均衡のとれた旋律の美しさで知られています。聖書のテキストや聖歌を引用したものが多く、教会音楽の中心的な役割を果たしました。

バロック時代にはオラトリオやカンタータの発展にともないモテットの地位がやや影を潜めますが、一部の作曲家は依然としてモテットを書き続けます。例えばヨハン・ゼバスティアン・バッハのモテットは、宗教的な深みと多声の技巧を兼ね備えており、後世に大きな影響を与えました。

モテットの特徴

- 多声音楽:モテットは複数の独立した声部が同時に歌われる多声音楽であり、それぞれの声部が独立しながらも調和をなしています。

- 宗教的テキスト:主にラテン語の聖書や教会文書のテキストを用いています。神への賛美や祈りの言葉が歌詞の中心です。

- 自由な形式:モテットは形式において比較的自由であり、作曲者の創意工夫が反映されやすいジャンルです。対位法(複数の旋律が組み合わさる技法)が多用されます。

- 文学性の重視:歌詞の意味や言葉の美しさが重視され、それに合わせて音楽が繊細に作られます。

- 教会や宗教儀式での利用:特にカトリック教会の典礼の中で用いられ、荘厳な雰囲気作りに貢献しました。

モテットの代表的作曲家と作品

モテットは多くの著名な作曲家が取り組んできましたが、その中でも特にその名を知られる作曲家と代表的な作品を挙げてみましょう。

- ジョスカン・デ・プレ (Josquin des Prez)

ルネサンス期の最も重要な作曲家の一人。代表作「Ave Maria...virgo serena」はモテットの傑作として知られ、豊かな表現力と構造的な美しさを特徴とします。 - ジョヴァンニ・ピエルルイジ・ダ・パレストリーナ (Giovanni Pierluigi da Palestrina)

「ミサ」や「モテット」を多数作曲し、教会音楽の理想とされる和声と対位法を極めました。「Sicut cervus」などが特に有名です。 - ヨハン・ゼバスティアン・バッハ (Johann Sebastian Bach)

バロック期の作曲家であり、モテット「Jesu, meine Freude」など、多声音楽の技術と感情表現を結びつけた作品を残しました。 - オルランド・ディ・ラッソ (Orlande de Lassus)

多様な言語でモテットを作曲し、ルネサンス音楽の多彩さを体現しました。

レコードに見るモテットの魅力

モテットは宗教音楽としての性格上、伝統的に教会や礼拝堂で歌われてきましたが、20世紀以降のレコード録音の発展により、世界中でその魅力が広く知られるようになりました。ここではレコード媒体におけるモテットの聴きどころや注目録音を紹介します。

レコードはCDやサブスクと異なり、音質の特徴、演奏形態、録音技術、パッケージデザインなどが独特の趣を持ち、当時の音楽文化や演奏スタイルを考察する貴重な資料でもあります。特に古楽復興運動と結びついて、歴史的演奏や原典版に基づく演奏が多くレコード化されました。

歴史的演奏とモテットのレコード

1950年代から60年代にかけて、ルネサンス・バロック音楽の研究と演奏が盛んになり、モテットの原典版に近いかたちで録音されたレコードが多くリリースされました。カウンターテナーや古楽器の使用、ピリオド奏法の追求など、モダンオーケストレーションとは異なる“当時の音”へのこだわりが特色です。

例えば、ドイツのバッハ・コレギウム・ジャパンやイギリスのアンサンブル・モンテヴェルディなど、多声部合唱を専門にするグループのレコードは、モテットのポリフォニーの透明感や神聖さを忠実に再現しており、高く評価されています。

おすすめのモテット・レコード盤

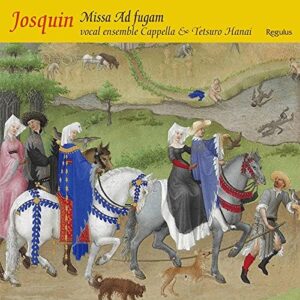

- ジョスカン・デ・プレ「ミサとモテット集」 - エミール・ラウシュ指揮、ル・コル・ド・シャン(Le Collège de France)

技術的に洗練されたルネサンス音楽の精華を楽しめる一枚。録音もクラシック・レコードファンに評価が高い。 - パレストリーナ「モテット集」 - エミール・ネーメス指揮、リューベック聖歌隊(Archiv Produktion)

古楽復興の先駆けとして名高い録音。バランスの良い合唱と温かみのある音質が特徴。 - バッハ「モテット集」 - フィリップ・ヘレヴェッヘ指揮、シャルルマーニュ合唱団(Harmonia Mundi)

バロックの名作を丹念に再現。録音が非常にクリアで、細やかな対位法の響きを堪能できる名盤。 - ディ・ラッソ「モテット集」 - マルク・ミンコフスキ指揮、ルーヴル・ディドゥーナ(Erato)

多言語使用の多彩なモテットの魅力を現代演奏で再現。原典に忠実なアプローチで注目を集める。

モテットの魅力をレコードで味わう意義

モテットは宗教音楽であるとともに極めて芸術的な多声音楽です。レコードという物理メディアを通じて、当時の録音技術、演奏者の解釈、録音環境の影響を感じ取りながら聴くことは、音楽体験の奥行きを深めます。特にアナログレコードは温かみのある音質で、モテットの繊細な響きや声の重なりを豊かに伝えてくれます。

また、モテットの録音はしばしば演奏様式の歴史的変遷を映し出す鏡としての役割も果たします。古楽人気の高まりとともに数多くの再録音がなされており、発行年月やレーベルごとに異なるアプローチを聴き比べる楽しみもあります。

まとめ

モテットは中世からルネサンス、バロック期にかけて発展した宗教的多声音楽の代表的な形式であり、その美しいポリフォニーは現代においても多くの聴衆を魅了し続けています。レコードはモテットの歴史的な演奏や音響的特徴をリアルに伝える媒体として、CDやデジタル配信とはまた異なる価値を持っています。

歴史的な名演から古楽復興の試みまで、モテットのレコードは音楽ファンだけでなく、宗教音楽や音楽史に関心を持つ人々にとっても興味深いコレクションとなるでしょう。ぜひレコードショップや中古盤市場でモテットの名盤を手に取り、その奥深い世界に触れてみてください。

エバープレイの中古レコード通販ショップ

エバープレイでは中古レコードのオンライン販売を行っておりますので是非一度ご覧ください。

https://everplay.base.shop/

また、レコードの宅配買取も行っております。

ダンボールにレコードを詰めて宅配業者を待つだけで簡単にレコードが売れちゃいます。

是非ご利用ください。

https://everplay.jp/delivery

投稿者プロフィール

最新の投稿

ビジネス2025.12.29版権料とは何か|種類・算定・契約の実務と税務リスクまで徹底解説

ビジネス2025.12.29版権料とは何か|種類・算定・契約の実務と税務リスクまで徹底解説 ビジネス2025.12.29使用料(ロイヤリティ)完全ガイド:種類・算定・契約・税務まで実務で使えるポイント

ビジネス2025.12.29使用料(ロイヤリティ)完全ガイド:種類・算定・契約・税務まで実務で使えるポイント ビジネス2025.12.29ライセンス料の仕組みと実務ガイド:計算・交渉・契約・税務まで

ビジネス2025.12.29ライセンス料の仕組みと実務ガイド:計算・交渉・契約・税務まで ビジネス2025.12.29著作隣接権管理団体とは — 企業が知るべき仕組みと実務ポイント

ビジネス2025.12.29著作隣接権管理団体とは — 企業が知るべき仕組みと実務ポイント