【音楽の詩情と歴史を紐解く】交響詩の誕生・特徴・名作レコードを楽しむ方法

交響詩とは何か?その誕生と特徴

交響詩(シンフォニック・ポエム、Symphonic Poem)は、19世紀後半にヨーロッパで誕生したオーケストラ作品の一形態です。従来の交響曲や協奏曲などの形式とは異なり、「物語性」や「詩的イメージ」を音楽で描き出すことを目的としています。言わば音楽による物語表現や風景描写、感情の叙情的展開を重視したプログラム音楽の一種です。

交響詩は一曲を通じて一つの物語やテーマを展開し、楽章の区切りを持たない単一楽章の作品が一般的です。つまり、交響曲のように1楽章から4楽章に分かれているのではなく、全体が一体的に印象や物語を伝達する構成となっています。

交響詩の歴史的背景

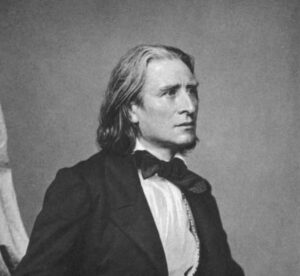

交響詩の起源は、19世紀初頭から中期にかけてのロマン派時代にさかのぼります。当時、物語性や哲学的、民族的情緒の表現が音楽に求められていました。フランツ・リスト(Franz Liszt)は、自身を含む同時代の作曲家たちの作品を研究・推進し、交響詩というジャンルを確立させた人物として特に知られています。

リストは1848年に「前奏曲」や「レ・プレリュード」など、プログラム性を持った単一楽章の作品を発表しました。これらは、伝統的な交響曲の枠にとらわれない自由な形式と劇的な展開で高く評価されました。以降、交響詩はヨーロッパ各地の作曲家によって採用されていきました。エクトル・ベルリオーズ(Hector Berlioz)やリヒャルト・シュトラウス(Richard Strauss)にとっても重要なジャンルとなっています。

交響詩の主な特徴

- 単一楽章構成: 交響曲のような多楽章制ではなく、1つの楽章で物語や情景を描写。

- プログラム音楽: 音楽が具体的な物語や詩的題材に基づいて構成されることが多い。

- 自由な形式: ソナタ形式やロンド形式などの伝統的な形態にとらわれず、物語展開に応じて音楽が変化。

- ドラマ性と感情の豊かさ: 劇的な起伏、情感あふれるメロディー、色彩豊かなオーケストレーションが特徴。

交響詩の代表的な作曲家と作品

交響詩のジャンルを広め、定着させた作曲家たちは以下の通りです。

- フランツ・リスト(Franz Liszt)

交響詩の父と称されるリストは、「レ・プレリュード」、「前奏曲」などの交響詩を作曲。これらは詩的・哲学的なテーマを音楽で壮大に展開しています。 - リヒャルト・シュトラウス(Richard Strauss)

19世紀末から20世紀初頭のドイツの作曲家。交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」「死と変容」「英雄の生涯」などが有名です。特に「ツァラトゥストラはかく語りき」は壮大なオーケストレーションとドラマティックな構成が魅力。 - エクトル・ベルリオーズ(Hector Berlioz)

ロマン派の先駆け的作曲家で、交響詩的手法を多用。代表作「幻想交響曲」は厳密には交響曲ですが、物語性が強く交響詩の源流といえます。 - ジャン・シベリウス(Jean Sibelius)

北欧フィンランドを代表する作曲家。彼の交響詩「フィンランディア」や「タピオラ」は民族的色彩を音楽に昇華しており、自然や神話を描いています。

レコード時代における交響詩の楽しみ方

交響詩が全盛期を迎えた19世紀末から20世紀初頭は、録音メディアとしてレコードが普及し始めた時期と重なります。特にLP(ロングプレイ)レコードの登場によって、一枚のレコードに40分やそれ以上の長さの音楽を収録できるようになり、交響詩のような大規模な曲も家庭でじっくりと楽しめるようになりました。

レコードで聴く交響詩には以下のような魅力があります。

- アナログならではの親密な音質: 特にクラシック音楽では、レコードの暖かみのある音色が好まれ、演奏の繊細なニュアンスや豊かな響きがリアルに感じられます。

- ジャケットアート: レコードのジャケットには、その交響詩の物語やイメージを表現した美麗なアートワークが多く,作品世界への没入感を助けます。

- 解説書やライナーノーツ: 多くのクラシックレコードは詳細な解説や作曲背景、指揮者・オーケストラの情報が同封され、作品理解に役立ちます。

- オリジナル録音へのアクセス: 指揮者やオーケストラの第一次録音を体験できる貴重な収録物も多く、歴史的な演奏様式の変遷を感じられます。

レコード収集と交響詩

交響詩の魅力を堪能するために、レコード収集はひとつの文化的楽しみとして根強い人気を持っています。特に以下のポイントが重要です。

- プレス後期の音質に注目:1950年代から1970年代のプレス盤は、優れた録音技術とアナログ機器の進化が相まって、交響詩の重厚なサウンドを高品質に再現しています。

- 名指揮者・名演のオリジナル盤を探す:カルロス・クライバー、レナード・バーンスタイン、ヘルベルト・フォン・カラヤンなど、著名な指揮者による交響詩の録音はオリジナル盤が特に人気。

- 限定盤やプレスミスなどのコレクターズアイテム:一部のレコードは希少価値が高く、コレクション性も強いです。

有名レコードの例:リスト「レ・プレリュード」、シュトラウス「ツァラトゥストラはかく語りき」

例えば、リストの交響詩「レ・プレリュード」は、多くの名演奏がレコード化されています。1950年代~70年代にかけては、ヨーロッパの大手レーベルがハイレベルな録音を多数リリースしており、アナログ盤ファンには永遠の名盤とされています。

リヒャルト・シュトラウスの代表作「ツァラトゥストラはかく語りき」も同様に、LP時代に数多くの名演奏が録音されました。カラヤン指揮ベルリン・フィルの演奏は特に評価が高く、LPレコードの芸術的価値を象徴する例といえます。

まとめ:交響詩をレコードで聴く意義

交響詩はそのドラマティックでイマジネイティブな性質から、音楽のプログラム的表現の最先端を示したジャンルです。レコード時代の技術革新とともに普及し、その魅力は多くの名録音を通じて現代に受け継がれています。

デジタル配信やCDに比べ、アナログレコードならではの豊かな音響と歴史的背景が、交響詩というジャンルの奥深さを味わう手助けとなるでしょう。現代のクラシック音楽ファンや収集家にとって、レコードというメディアを介して交響詩を鑑賞することは、単なる音楽鑑賞を超えた文化体験であり、作品世界への新たな没入を可能にします。

エバープレイの中古レコード通販ショップ

エバープレイでは中古レコードのオンライン販売を行っておりますので是非一度ご覧ください。

https://everplay.base.shop/

また、レコードの宅配買取も行っております。

ダンボールにレコードを詰めて宅配業者を待つだけで簡単にレコードが売れちゃいます。

是非ご利用ください。

https://everplay.jp/delivery

投稿者プロフィール

最新の投稿

ビジネス2025.12.29版権料とは何か|種類・算定・契約の実務と税務リスクまで徹底解説

ビジネス2025.12.29版権料とは何か|種類・算定・契約の実務と税務リスクまで徹底解説 ビジネス2025.12.29使用料(ロイヤリティ)完全ガイド:種類・算定・契約・税務まで実務で使えるポイント

ビジネス2025.12.29使用料(ロイヤリティ)完全ガイド:種類・算定・契約・税務まで実務で使えるポイント ビジネス2025.12.29ライセンス料の仕組みと実務ガイド:計算・交渉・契約・税務まで

ビジネス2025.12.29ライセンス料の仕組みと実務ガイド:計算・交渉・契約・税務まで ビジネス2025.12.29著作隣接権管理団体とは — 企業が知るべき仕組みと実務ポイント

ビジネス2025.12.29著作隣接権管理団体とは — 企業が知るべき仕組みと実務ポイント