日本の心を謳う――山田耕筰が紡いだ五つの名曲解剖

本コラムでは、明治・大正・昭和をまたいで活躍した作曲家・山田耕筰(1886–1965年)の音楽的歩みを改めて振り返り、彼が世に残した童謡・歌曲の中でも特に愛唱されている5曲を、作曲の背景や詩人との協働、旋律の特色、そして今日まで歌い継がれる理由に至るまで、より深く掘り下げて解説いたします。

山田耕筰の生涯と音楽観

山田耕筰は東京生まれ。早くから西洋音楽に親しみ、東京音楽学校(現・東京芸術大学)で学んだ後、ドイツに留学して当時最先端の作曲技法や指揮法を吸収しました。帰国後は交響曲やオペラの作曲・指揮のほか、詩人と組んで童謡・歌曲を数多く生み出し、日本語の音韻や抒情性を最大限に生かすことに情熱を注ぎました。

彼の音楽観の根底には、「言葉と旋律が一体となって聴く人の心を揺さぶる」ことを最も大切にする姿勢があり、詩情豊かな日本語の美しさを西洋技法と融合させたことが、大きな特徴です。

1.赤とんぼ

作詩:三木露風 作曲:山田耕筰

- 発表年と背景

1927年頃に発表されたと伝えられ、当時の田園風景への郷愁を呼び覚ます詩と旋律が、多くの児童・大人双方に受け入れられました。 - 旋律の特色

シンプルかつ流れるようなメロディは、小学校の教材として用いられるほど歌いやすく、かつ哀愁を帯びた調べが夕暮れの風景を彷彿とさせます。 - 詩との協働

三木露風の詞は、感覚的な言葉の配置と抑揚が秀逸で、そこに添えられた山田の旋律が、まるで風の動きを歌っているかのように自然です。 - 今日まで歌い継がれる理由

世代を超えて歌われる背景には、郷愁という普遍的なテーマと、言葉と音楽の絶妙な調和があると言えるでしょう。

2.からたちの花

作詩:北原白秋 作曲:山田耕筰

- 発表と赤い鳥運動

1918年、子どもの心に寄り添う童謡普及を目指した「赤い鳥」誌上で初公開。鋭くも繊細な感情を扱う詩と、慈しみ深い旋律が一体となった作品です。 - 幼年期の想い出

山田自身が少年時代に歩んだ、からたちの垣根にまつわる体験が詞の着想となったともいわれ、その個人的な記憶が曲全体の暖かさと優しさを生んでいます。 - 楽曲の構造

前半は静謐、後半にかけて次第に感情が盛り上がる構成で、最後にふっと終わる余韻が、読後感ならぬ“聴後感”を際立たせます。

3.この道

作詩:北原白秋 作曲:山田耕筰

- 大正期の発表

1926年(大正15年)に発表。白秋が旅先で見た、細く長い田舎道の風景を詩に託し、山田がその情景を音楽化しました。 - 内省的な美しさ

旋律は全体に静謐さを湛え、終始ゆったりと進行。歩みを止めて立ち尽くすような間(ま)が、聴き手自身を内面へ誘います。 - 歌曲としての完成度

ピアノ伴奏の和音は、詩の語尾の抑揚や間合いを精密に計算しており、日本歌曲としての完成度が非常に高い一曲です。

4.ペチカ

作詩:北原白秋 作曲:山田耕筰

- 異国情緒の演出

1924年に満州(当時)を旅した白秋が見たロシア式暖炉“ペチカ”を描いた詞に、山田が半音階進行や変拍子を用いてエキゾチックな響きを付加。 - 音楽教科書への採用

後に教育現場でも採用され、児童たちが“暖かい炉辺”のイメージを抱きながら歌い、歌詞の語感と旋律の細かな装飾が学習効果を高めています。 - 今日的評価

変化に富むリズムと和声進行は、当時としてはかなり先進的で、現在でも演奏会プログラムに組まれることが多い名曲です。

5.砂山

作詩:北原白秋 作曲:山田耕筰

- 海辺の詩情

白秋が海岸で見た波打ち際の光景を綴った詞に、山田が軽やかな3拍子のリズムを載せて作曲。砂浜のきらめきや涼風が感じられる仕上がりです。 - 物悲しさと無垢さの共存

子どもの無邪気さと、どこか切なさを帯びたメロディラインが同時に感じられ、聴き手に複雑な感情体験をもたらします。 - 合唱アレンジの普及

学校合唱曲としても多く編曲され、和声の美しさが合唱団の醍醐味を引き出す一曲として親しまれています。

結びにかえて

山田耕筰が遺したこれらの名曲はいずれも、詩人との絶妙なコラボレーションと、日本語の響きを最大限に生かした旋律の美しさが際立っています。時代を超えて愛され続ける秘密は、「言葉」と「音楽」が寄り添い合い、聴く人それぞれの記憶や想い出と結びつくからこそでしょう。山田の音楽は、これからも日本の心を歌い継いでいくに違いありません。

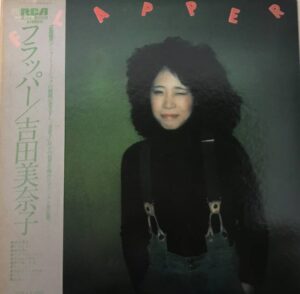

エバープレイの中古レコード通販ショップ

エバープレイでは中古レコードのオンライン販売を行っておりますので是非一度ご覧ください。

https://everplay.base.shop/

また、レコードの宅配買取も行っております。

ダンボールにレコードを詰めて宅配業者を待つだけで簡単にレコードが売れちゃいます。

是非ご利用ください。

https://everplay.jp/delivery