初心者のためのフリージャズ入門 〜聴きやすさと深みを兼ね備えた名盤8選〜

フリージャズは1959年、オーネット・コールマンがニューヨークのファイブ・スポットで既成のメロディやコード進行を排し、即興の自由度を極限まで高めた演奏で注目を集めたことが起源とされています。さらに1961年にはその名を冠したアルバム『Free Jazz: A Collective Improvisation』がリリースされ、ダブル・カルテットによる集団即興がジャンル名を決定づけました。一見難解に思えるかもしれませんが、歴史的背景や演奏者の個性を意識しながら聴き進めることで、その奥深い魅力を堪能することができます。

フリージャズ入門の視点

フリージャズを聴き始める際は、まずメロディアスな要素が比較的感じやすい作品から入ると理解の助けになります。次第に即興の自由度が高まる構成に慣れ、音の変化やインタープレイを楽しむ心構えを持つことが大切です。また、演奏者の背景や録音時の時代状況を調べることで、音楽表現の意図をより深く味わうことができます。

おすすめレコード詳細

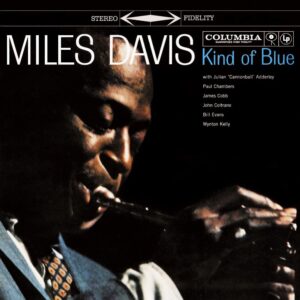

1. Ornette Coleman – The Shape of Jazz to Come (1959)

オーネット・コールマンがピアノやギターなどのコード楽器を排したカルテット編成でリリースした画期的作品です。シンプルなテーマの反復と、即興演奏の自由度を組み合わせる手法は、後のフリージャズの基本概念を示しました。

コールマンは「ハーモロディック」という用語を提唱し、音程よりもメロディの流れと感情表現を優先するアプローチを示しました。独特のマイクロトーナルな音使いも特徴的で、「同じ音でも文脈によって微妙に異なる音に聴こえる」と語っています。

このアルバムは、従来のコード進行に縛られない自由な即興演奏を提示し、後のフリージャズ運動の基盤を築きました。主流ジャズを根底から揺るがしたこの一枚は、現在も後進のミュージシャンに大きな影響を与え続けています。

2. Ornette Coleman – Free Jazz: A Collective Improvisation (1961)

左右に振り分けられたダブル・カルテットによる37分間の一発録り集団即興が圧巻です。当時としては前例のないアルバム全編を即興演奏で貫く手法が話題を呼び、フリージャズの象徴的作品として評価されました。ジャンル名の由来となった歴史的な一枚であり、自由さと緻密さが同居する構造美を楽しめます。

本作はあらかじめ用意された短いテーマ的フレーズ(ホーンのファンファーレ)を数カ所に挿入するのみで、ほぼ完全な自由即興演奏として構築されています。編集やオーバーダブは一切行われず、即興による演奏の「生々しさ」がそのままパッケージされています。

演奏時間は当時のジャズ録音としては最長級で、演奏者間の対話的アプローチと密度の高いサウンドスケープが特徴的です。この手法は後のジョン・コルトレーン『Ascension』やピーター・ブレッツマン『Machine Gun』など大型編成の即興作品に大きな影響を与えました。また本作はフリージャズの指標的作品として広く認識され、ジャズ界のみならず音楽全般に与えた影響は計り知れません。

3. Albert Ayler – Spiritual Unity (1964)

トリオ編成(サックス、ベース、ドラム)の緊張感あるインタープレイが特徴的です。アイラー独自のホーン・サウンドと集団呼吸のようなビートが織りなす演奏は、精神性の高さと即興の興奮を同時に味わえます。

アイラーを国際的な注目へと押し上げたエポックメイキングな一枚で、またトリオ編成ならではのスリリングな即興と純度の高いサウンドが特徴で、リリース当初は賛否両論を巻き起こしましたが、現在ではフリー・ジャズ史における必聴盤とされています

モノラル直録ならではのダイナミックレンジとライブ感が際立っており、トリオの即興的な息づかいが克明に再現されています。

4. John Coltrane – Ascension (1966)

大編成ホーンセクションとリズム隊が同時に噴き出すような、多層的かつスピリチュアルな集団即興が展開されます。自由ジャズとアヴァンギャルド・ジャズの影響を強く受けた約40分間の連続演奏から構成され、コルトレーンのカルテット形式からの脱却を象徴する作品です。モードに基づくアンサンブル・パートと各奏者のソロが交互に繰り返される構造をとっており、連続した大規模即興演奏となっています。

5. Cecil Taylor – Unit Structures (1966)

Blue Noteレーベルから発表した革新的な作品であり、自由即興演奏と構造化されたテーマが融合したセプテット編成による4曲が収録されています。本作はTaylorのブルーノート初リーダー作で、従来のコード進行やリズムから解放されたアヴァンギャルドなアプローチが高く評価され、フリージャズ史においても重要なマイルストーンとされています。

楽曲は即興演奏と厳密に構築されたテーマとの対話が特徴で、伝統的なコード進行やリズムから解放された自由度の高い表現が展開されます。Taylorは口頭でテーマをメンバーに伝え、即興で構築していく手法を採用しており、これは以降のフリーインプロヴィゼーションに大きな影響を与えました。

リリース当時、その過激な演奏スタイルは賛否を呼びましたが、現在ではフリージャズ史上の重要作として高い評価を得ています。

6. Sun Ra – The Heliocentric Worlds of Sun Ra, Volume One (1965)

1965年にニューヨークで録音され、同年にESP-Diskよりリリースされたアヴァンギャルド・ジャズの金字塔的作品です。全7曲からなる本作は、マーシャル・アレン、ジョン・ギルモア、ロニー・ボイキンスらアーケストラのメンバーによる先鋭的な演奏と実験的構成で高く評価されています。

宇宙的テーマに基づく構成で、パーカッションとホーンが対話を繰り返すエクスペリメンタルな大作です。太陽神話的世界観を描き出し、Afrofuturismの先駆けともいえる一枚です。連続したビートを排し、“音そのもの”から構築される即興/作編曲のユニークな結合が特徴です。

7. Pharoah Sanders – Karma (1969)

アヴァンギャルド・ジャズ、スピリチュアル・ジャズ、フリージャズを融合した内容となっており、サンダースの最も人気かつ批評的に高く評価された作品の一つです。アルバムの中心を担う32分を超える組曲「The Creator Has a Master Plan」は、サンダースとレオン・トーマスによる共作で、マントラ的な歌唱と自由即興演奏の対比が聴きどころです。

演奏にはロンリー・リストン・スミス(ピアノ)、レジー・ワークマン(ベース)、ビリー・ハート(ドラム)らが参加し、フレンチホルンやフルート、各種パーカッションを取り入れた多彩な編成が特色となっています。リリース以降、FMラジオでヒットとなったほか、アシッドジャズやヒップホップ・アーティストによるサンプリングを通じて再評価されるなど、スピリチュアル・ジャズの金字塔として長く愛されています。

8. Sam Rivers – Crystals (1974)

14人編成によるサウンド・テクスチャーの多彩さが魅力です。自身の管楽器プレイに加え、フルートやピアノも披露し、大編成ならではのダイナミズムと即興エネルギーを味わえます。

楽曲は1959年から1972年にかけて書かれた作品を概念的につなぎ合わせたもので、約62~64名のミュージシャンによるブラス、リード、リズムセクションが複雑なアンサンブルを織り成しています。リリース後数年で一度廃盤となりましたが、2002年にオリジナルのライナーノーツ付きでCD再発され、再び流通しました。

コンセプトはOrnette ColemanのFree JazzやJazz Composers’ Orchestraの流れを汲む実験的大編成アプローチであり、対位法的・和声的、リズム的仕掛けが随所に現れます。「ロフトジャズ」の時代背景を反映しつつ、比較的聴きやすい構成を併せ持っている点が評価されており、ホルンの絡みやベース+チューバのオスティナートが生むグルーヴ感が際立ちます。Rivers自身がサックス、フルート、ピアノをマルチに演奏し、ソロと作曲構造の両面で存在感を発揮しています。

おわりに

これらの名盤は、最初は戸惑いを覚えるかもしれませんが、演奏者の背景や録音時のエピソードを意識しながら繰り返し聴くことで、フリージャズの無限の可能性を体感できるでしょう。まずは上記8作品を通しで聴き比べ、自由度の高い即興演奏の醍醐味を存分に楽しんでみてください。

エバープレイの中古レコード通販ショップ

エバープレイでは中古レコードのオンライン販売を行っております。

ジャズのレコードも取り揃えておりますので是非一度ご覧ください。

https://everplay.base.shop/

また、レコードの宅配買取も行っております。

ダンボールにレコードを詰めて宅配業者を待つだけで簡単にレコードが売れちゃいます。

是非ご利用ください。

https://everplay.jp/delivery